動き出した小さな歯車がいくつもつながり、やがてとてつもなく大きな力を生み出し、人の未来を、地球の未来の行き先を良い方向へと変えていく。私たちは、その小さな歯車として生きている。お客さんと一緒に社会の流れを作っていく。そんな大きな希望が見えた2019年のウィンターコンサートでした。

660ある客席が満席になり、立ち見も出るほど大盛況となった勝央文化ホールで本番のステージと、そこに至るまでの時間は、私の生きる道しるべとなりました。明石小次郎とともに、私はいま自分が立っている場所で、なにを大切にして生きていくのかを確かめることができました。

明石を信じてくれたアカリ、どんなときも明石を励まし、信頼を寄せてくれるジャン、そしてキョウコ、ツバサ、レオナルド。仲間の存在が明石の心に勇気を生み、明石は本当に生きるべき人生に向かうことができました。世界を変えていくために、明石の人生は動き出します。明石小次郎としてウィンターコンサートの世界を生きることができた私の心には、その小さな勇気が確かなものとしてあります。私、明石小次郎は優しい社会を作る一人として生きる道を歩いていきます。世界が優しい方向へと動き出すまで、諦めずに何度も伝えていく、という明石の言葉を、私は生きていきます。

「本当にモラルのある、優しい学校、優しい社会を作っていきませんか」

劇の学会のシーンで、明石は、力強く、そして切実な思いをもって、語りかけます。自分の大切な人を苦しませた社会、自分自身も生きにくさを感じた社会、そして、その社会を作ってしまった責任が自分にもあるという思いを持ち、だからこそ新しい社会を作る一人になるという使命をもって、訴えます。

私が演じた明石小次郎は、美術品の鑑定家であり、古美術『センチュリーアート』のオーナーをしています。明石小次郎は、美術品をこよなく愛する男です。40代半ばで、子供もいます。しかし、家族との関係で失敗をして、いまは独り身です。独り身になってからは、以前にも増して美術品の世界に没頭するようになりました。芸術の中に心を遊ばせ、芸術との対話に癒やされています。そして心の片隅に、自分の人生の失敗を抱えて、向き合うことを先延ばしにしてきました。なぞなぞ遊びを仕掛けることを楽しんだり、人への情が厚いという面もあります。……と、これは演じる中で私が作ってきた明石の人物像です。

『センチュリーアート』という自分だけの世界から明石は踏み出し、自分が人生で果たすべき使命に気づき、ジャンとともに旅に出る、そこにはアカリという魂が大きな意味を持っています。アカリの魂、この物語を生み出したお父さんお母さんの魂、なのはなの仲間の魂が、明石の心に勇気をくれました。それは、なのはなに出会った私そのものであり、明石と一緒に私はこのウィンターコンサートで確かな勇気を得ることができました。それを、とても幸せに思います。

コンサートのポスターのモチーフにもなっている、歯車。それはウィンターコンサートの準備がはじまった当初からあったモチーフです。私は、歯車がこれから生きていくときのイメージにあっていて、その造形も美しく、とても気に入りました。新しい社会の仕組み・モラルを取り戻していくこと、温暖化を防ぎ人類の未来を救うこと、コンサートで扱ったテーマは途方もないことで、それこそ自分の生きている時代だけではとても収まらない大仕事です。けれど、その大きなことを成し遂げるための大きな力を生むのは、一人ひとりの力なのです。誰か一人が突出した能力や才能を持っていた、その人だけが動けば世界は変わる、ということではありません。名もなき人たちが、日々誠実に目の前の物事に向かい、日々目の前のたった一人のために優しく生きる日常、その積み重ねが社会に大きなうねりをもたらします。そんな未来を私はこのコンサートで描くことができました。私一人なんて、ではなく、私一人の人生の責任は大きいと思いました。

〈ウィンターコンサートのポスターには、歯車のモチーフが使われました〉

『社会の歯車になる』という表現は、一般的にはあまり良い意味では使われません。しかし、私たちが表現する『歯車』というのは、いまを生きる一人ひとりが大切な役割を担っていて、同じ方向を見て生きてその力を最大限発揮した時、大きな力を生み出すという、大切な歯車という意味を持っています。私は、ひとつのコンサートを作る過程で、そのことを確かな事実として実感しました。そう感じたとき、自分の生きる意味を深く真剣に考えることができます。

コンサートを作る過程も、同じです。コンサートでは、いくつもの係があります。一人の才能や、頑張りでできあがるものではありません。ダンス、バンド、演劇、照明、衣装、舞台背景、宣伝、喫茶、グッズ、看板、大道具小道具、台所……。なにが一番大切という順番や上下がつけられるものではありません。どれかひとつ欠けても、成立しません。

土日にりゅうさんや英幸さんがなのはなに来てくださり、台所や配膳に入ってくれました。なっちゃんやゆかこちゃんと一緒に、美味しい食事を用意してくれました。そのおかげで、私たちは食事の時間ぎりぎりまで通し練習を揃ってすることができました。練習を終えてすぐに暖かくて美味しいごはんがいただけること、それが私たちが踊り歌い演じるエネルギーとなりました。そして、りゅうさんはいつも前向きで優しい空気を作ってくれました。平日は河上さんがいてくださり、ホール練習にも熱々の具だくさんのお汁や、おにぎりを運んでくださいました。

ホールのロビーに並べるなのはなのグッズやオリジナルのデザインのクッキーのファンは多く、今年も登場人物や歯車、衣装をデザインした繊細で飛び切りかわいいクッキーは開演の約1時間前の12時過ぎには来て下さった方の手に渡りました。

練習を終えた夜遅くまで、係のみんなが集中力と根気のいるアイシングを続けていました。なのはなのことを応援して身に来てくれる方のために、初めてなのはなに出会う方のために、大切に1枚1枚仕上げたクッキーです。

今年のテーマのレオナルド・ダ・ヴィンチにつながる美術館、芸術作品をテーマとしてた舞台背景。白い柱や、立体感のある額縁は、音楽劇の演出をより一層魅力的に見せてくれました。まえちゃんを中心に、練習も佳境に入った11月後半に制作は進められました。

照明は、かにちゃんと新しいメンバーのけいたろうさんやななほちゃんも入ったチームです。今年はホール練習の日が1日短かったのですが、館長の竹内さんのはからいで日曜日から照明の準備ができたことがとても大きかったです。

スポットや、曲に合わせて変化する光の効果は、どんな言葉を持っても伝えられない感情の機微を伝えてくれるように感じます。劇的にも、穏やかにも、私たちに伝えたい思いを、その光で会場全体に伝えてくれます。私は自分のセリフを言うとき、光を感じることで、希望や強く込めたい思いがより一層高まります。光の力で、希望も大きくなります。

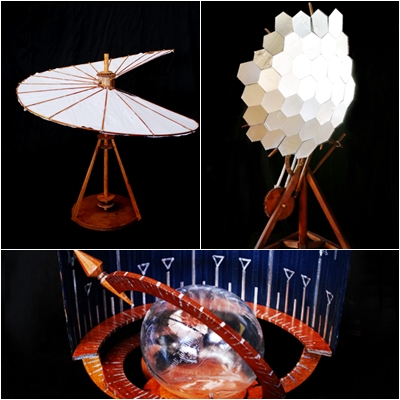

劇の大道具小道具では、本番3週間前から大竹さんがなのはなに来てくださり、レオナルド・ダ・ヴィンチの3つの機械や、大聖堂の頂に光る黄銅の球、ダ・ヴィンチの羽など、ストーリーの中で鍵となる道具類をいくつも作ってくれました。制作が佳境に入ると、毎晩、遅くまで作業棟の明かりがついていました。何よりも嬉しかったのは、大竹さんがただの道具(もの)を作るというのではなく、そこに魂を込めてくれたことです(ダ・ヴィンチのように)。

「お父さんが脚本に込めた思い、その小道具の背景にある物語、ダ・ヴィンチの願い、それを汲んで作っていて、それがとても面白い」

大竹さんは、そう何度も話してくれました。レオナルドが何を思ってその機械を作ったのか、なのはなのお父さんがどんな思いをその道具が出るシーンに込めたのか、なのはなの物語でその道具はどんな存在なのか、大竹さんは、私たちが演じるのと同じように、踊るのと同じように、演奏するのと同じように、気持ちの表現として、その大道具小道具の制作に向かっていました。本当に、魂の宿った道具たちでした。

その道具たちが完成して見せてもらったとき、レオナルドの思いと出会ったように感じました。そして、小道具を前にしたとき、それを使う場面をどう演じればいいのか、はっきりとわかりました。レオナルドの作品を目の前にしたとき、明石がどういう気持ちになったのか、大竹さんの作品を見たときに私は知ることができました。本当に500年の時を経て、レオナルドの魂が甦ったような思いがしました。

照明の調光卓に永禮さんと卒業生のたかこちゃん、スポットライトには白井さんと大竹さん、キュー出しはゆかこちゃん。ビデオとカメラには、大竹さんのご友人の大野さんと正田さんも加わってくださいました。全ての係のことを語り切れないのですが、このように、コンサートを構成する人のつながりは広く多く、そして、誰一人として、欠けてはならない大切な役割を持った存在なのです。さらに、本番の客席には660人のお客さんがいます。

私は、舞台の幕が上がり、4時間後に幕が下りた時に、最初にあった歯車が動き出すイメージがはっきりと見えました。小さな歯車が、ひとつうごき、隣の歯車にその力が伝わり、そしてまた隣の歯車へと伝わり、当日出演者・スタッフとして参加した100名超の仲間と会場の660人の歯車がすべてしっかりとつながり、大きな大きな力を生み出している、そんな光景です。この日会場をあとにした人は、家族になのはなのコンサートのことを話してくれているはず、と思うと、そのつながりはさらに広がります。そして自分も、その大きな力を生み出す一部であることが誇らしく、そしてこういう風に生きていきたいと思いました。仲間の存在を誇りに思い、仲間を大切に思い、自分の存在を誇りに思い、自分の力がどれだけであろうとも、すべてを尽くしていく、その先に私たちが作ろうとする未来があると強く信じられる生き方です。

私は、演劇係及び役者という役割(歯車)として、このコンサートの一部となりました。脚本書きのための調べ物、考案、アイデア出し、演劇の練習。係はやよいちゃん、れいこちゃん、なおとさんの4人でした。やよいちゃんが全体を引っ張ってくれました。れいこちゃんは係の中でも役者衣装を担当てくれました。なおとさんは、前年の演劇経験を生かして、練習の時にはたくさんの演出アイデアを出してくれました。演劇係で、それぞれのシーンをよりよくしていけるように、演出を一緒に考えていきました。役者経験がある3人の力はとても大きく、劇の練習が始まってから初めて演技をする子たちをなのはなの演劇の目指すレベルへと引っ張り上げ、そして演じる楽しさをみんなに広げてくれました。

脚本を生み出す過程は、それはもう難産、生みの苦しみがありました。お父さんとお母さんは、最後までとことん粘り、これ以上なにも出ないというぎりぎりのところで書いていました。私は、その姿をすぐそばで感じて、物語を見つけ出すまでを共に歩めたことが、大切な時間となりました。お父さんが書く姿、お母さんがお父さんに寄り添い(時には意見を戦わせながら)求め続ける姿は、自分がどう生きるべきかというひとつの答えそのものでした。

「お父さんは、絶対に諦めないから、強いんだよ」

お母さんはこう話してくれます。脚本づくりも、そうでした。できるかできないか、ではなくて、できるまでやる(何度でも書く)、それがお父さんです。毎年、“今までで一番面白い”物語を生み出すことは、それこそ毎年自分が作った世界記録を塗り替えていくアスリートのごとく、難しいことです。それも、そのときのメンバーが演じるということが、大前提にあります。いくら素晴らしい物語、素晴らしいキャラクターを描いても、演じる人がはまらなければそれは素晴らしい演劇にはなりません。逆に言うと、誰が何を演じ、どんなセリフを言うべきなのか、そこからなのはなの物語は始まるとも言えます。

伝えたいことは、普遍的です。その普遍性のあるメッセージを、今年はどんな世界で表現するのか、誰か何者を演じるのか、そして演じることでその役者がどんな心の成長ができるのか、お父さんとお母さんはそのことを一番大切にします。演じることを通してこれまで自分を覆っていた生きにくさを抜け、心を自由に希望をもって生きる一歩となった時、それがそのまま見ている人の心にも届きます。自分も同じように傷んでいたんだ、と気づき、その痛みを癒して、どう生きるかを見つけることができます。

お父さんは、今年もあるべき物語を探す長い旅をしました。公演日が動かせない中、迫る期限と戦いながら、ときには自分自身を鼓舞し、逃げ道をなくすように「今日書き上げます!」「絶対に面白いです」とみんなに宣言をし執筆に向かいました。

私たち演劇係は、お父さんが話してくれるストーリーの概要から、必要な資料を多方面にわたって集めました。演劇ミーティングでは、アイデアを出し合いました。今年の物語の軸である、レオナルド・ダ・ヴィンチ。彼の人生や、残した言葉を知るごとに、レオナルドとお父さんの姿が重なり、魅力を感じました。

そして、お父さんがレオナルドは私たちと同じような生きにくさを抱えていたのだと話してくれました。そして、レオナルドがその作品に込めた思いを、お父さんは語ってくれました。ものごとの真理を深く理解したいと願う心、人の力の及ばない自然という大きな存在に対する怖れを持ち謙虚に生きる姿、正直さ、情熱をもって作品へ向かう姿、多方面に興味関心を持ち、どの分野においてもとことん追求する姿、やったことがないこともできますと言って取り組む姿、そして、子供の時の経験。もしもレオナルドが今の時代に生きていたら、仲間になれたのだと思えることがありました。

そして彼と物語で出会えることが楽しみになりました。なのはなファミリーの目を通した、レオナルドの人物像、そして彼の作品の解釈。私はそれがとても好きになりました。

お父さんと校長室で脚本の話をしていた時、レオナルドの3つの機械がなんだったのかが、わかりました。お父さんと2人、うーむとうなりながら、レオナルドはどんな機械で温暖化を防ぎ、人類を救おうと考えていたのだろう、と悩みました。ある瞬間、お父さんは、つぶやきます。

「そうか、そうか、なるほど。わかったよ。そういうことか」

お父さんは、そこから温暖化を止めるための3つの機械の説明を始めました。太陽光をとらえて海面を温める凹面鏡、太陽の方向を見定める水晶器、そして舟を旋回させるための帆となるヘリコプターです。目の前で、新しい発見がなされる瞬間に立ち会った私は、レオナルドはこんな風に新しい物事を考え生み出していったか、と思い本当に時代を超えたような感覚を覚えました。そして、そのお父さんの姿は、演劇でなおとさん演じるレオナルドが地球が人と同じように生きていることを発見した時の姿にもつながりました。フィクションとノンフィクションが交差し、500年前と今が交差しました。そして、その3つの機械が生まれて、脚本の執筆は大きく前進しました。

レオナルドの人生、彼が作った3つの機械、そして地球温暖化、いまの社会における芸術の存在、モラル・利他心。大事な要素は、見えてきました。お父さんは、アカリといういまのれいこちゃんの気持ちにぴったりあっているそのヒロインを生みました。なおとさんは、レオナルドを演じることが決まりました。私は、謎解きをする探偵役の舞台回しです。今年新たにけいたろうさんが主要役者になることも、早い段階で決まりました(お父さんのお誕生日会でも、その前提でけいたろうさんと寸劇をしました)。やよいちゃんが、これまでのヒロイン役のイメージを変えて登場しようということも、話しました。

基本の設定、人物、メッセージがある中で、それをいかに魅力ある物語にするかが一番難しいところでした。あゆちゃんと一緒、書き上げた原稿を読ませてもらい、感想やアイデアを出しました。お母さんが、「無駄になるかもしれないけれど、なおも書いておいて」と言ってくれたので、私も自分なりのアイデアを盛り込んで、お父さんの原稿を土台に脚本を書きました。お父さんができるまで書き続けるように、私もできるまでどんな小さなことでもよいから考え続けること、気づいたことを書き続けることをしました。

「脚本がぎりぎりになっても大丈夫です。覚えること、練習は、間に合います」

私は、お父さんとお母さんに伝えました。気休めでもなんでもなく、本当にそう思いました。お父さんとお母さんが、最後まで粘って書き上げたのならば、それは最高の物語でないわけがない、私たちはそれを表現できることがなによりも幸せなのだし、時間があろうとなかろうと、それを本番までに完成させることは絶対にできると思いました。そのつもりで、演劇係のメンバーはいました。

そして、お父さんは、脚本に私たちの魂を宿してくれました。アカリにれいこちゃんの魂を、レオナルドになおとさんの魂を、キョウコにやよいちゃんの魂を、ツバサにみほちゃんの魂を、ジャンにけいたろうさんの魂を、明石に私の魂を。それぞれの役が抱く生きにくさや、喜怒哀楽の感情、性格や生き方、言葉遣いひとつとっても、演じる一人ひとりの心を映すものでした。

そして、演じることで、役とともに変化し、成長し、殻を破っていけるものでした。役者だけではなく、なのはなのみんなが、感情移入できるシーンやセリフで物語は成り立っています。私たちだから表現できる物語であり、私たちでなければ表現できない物語として、脚本は完成されました。私は、明石小次郎という人生をこの物語で演じることができて、あらためていま幸せに思います。明石のキャラクターは、自分の中で深めていくと同時に、一緒に演じる仲間によってその人間味や心の機微を表現することができました。私の人生と同じように、明石は仲間によって生きるべき場所を見つけることができました。

明石は、心を痛めたアカリたち妖精の心を理解し、共感を寄せることができます。遊び心と、芸術への思い入れを持ち、人をいつでもまっすぐに受け止めます。しかし、アカリ達の姿に、この社会の生きにくさを感じながらも、動くことができていませんでした。大切な家族を守れず、ないがしろにしてしまった自分の生き方を後悔しています。人としてのあたたかさはあるけれど、弱さや後悔が明石にはあります。私は、明石をただの舞台回しではなく、その物語でアカリ達と主に希望ある方向へと向かう大きな変化をする人でありたいと思いました。そこに、自分が演じる意味があると思いました。

明石と同じような失敗と後悔が、心に浮かびました。私は仕事を始めてから、なのはなのみんなとの時間の取り方を模索してきました。仕事を通して、なのはなを広げていく役割を果たすこと、それと同時に仲間(家族)を大切にすること、そのバランスが危うくなっていました。お父さんとお母さん、あゆちゃんが私にそのことを何度も伝えてくれました。

誠実に生きること、優しく生きること、仲間を孤独にさせないこと、いま誰のもとに私はいるべきなのか、ともすると、周りの人の心遣いに甘えて、人の心をないがしろにしてしまうことさえあります。そのことに気づいた時、私は取り返しのつかないことをしてしまったと思いました。明石の後悔は、私のそれなのだと思いました。

明石は、アカリ、キョウコ、ツバサの感じてきた生きにくさを受け止め、理解します。そして、どれだけ生きにくさを感じていても、怒りがわいても、失望しそうになっても、「人間なんて!」と嘆いても、強く生きる姿を貫くアカリの魂に出会います。

同じように苦しむ人を生まないように、全身全霊で生きるアカリの姿に、突き動かされます。失敗と後悔に逃げ込んで、自分の世界を守っていた明石は、アカリという魂に出会って、踏み出します。

明石が芸術に求めていたのは、人としての生き方でした。芸術作品を見ると、そこに込められた作者の思いを明石は感じることができます。明石は芸術に向き合い、ときにはそこに逃げ込みながらも、ずっとどう生きたらいいのかを求めてきました。アカリと出会って、失敗や後悔という後ろを向くのでは無く、正義を持ち、強く前を向いて、そして今度こそ大切な仲間を守り、アカリやツバサのような思いをする人がいなくなる世の中のために自分の人生を使おうとします。

アカリを失った時、明石はやっと見つけた自分の持つべき魂が消えてしまったような、空っぽの感覚を味わいます。気づいたときには手遅れだった、それは地球もそうだし、自分の人生もそうなのか、と生きる気力を失います。アカリは、明石の魂でもありました。しかしラスト、アカリは戻ってきます。アカリが「明石先生の言葉を信じます」と言ってくれた時、明石は自分の中の神様に約束するのです。もう二度と、アカリを失わない生き方をする、と。そして、それこそ自分の人生の本番なのだと。明石がやる気に満ちた時、私は手遅れではないのだ、と思いました。もしもすぐそばに自分を応援し、期待し、信じてくれる人がいるのならば、生きなおすことができます。

劇中で、明石が変われたのは、なにか能力を得たわけでもなく、ただただ、周りの人の気持ちや、周りの人の生きる姿が、力になったのです。人というのは、誰かの心を受け取って、勇気や力にして生きていくのだと思いました。そして、また、明石自身も、次は明石の生きる姿で、誰かの勇気になるのです。明石が、世界が動き出すまで、何度でも何度でも、全力で訴えていくよ、と言えたことが、本当にうれしかったです。明石がそう言えたのならば、私はあきらめることなく、優しい生き方を伝えるために生きていけます。

そして、ジャン・ケイタ、いや、私の中ではジャン・ケイタロウと呼んでいた、明石の相棒。私はジャンが大好きです。けいたろうさんのジャンは、明石が失いかけた求める心、誠実に生きる姿があります。ジャン青年はけいたろうさんそのものでした。けいたろうさんが、演技の仕方で少し戸惑いを感じていたある夜のことです。けいたろうさんは、ジャンは自分そのままなんですよね、と言いました。私はけいたろうさんに伝えました。

「演技の基本の型やテクニック(立ち位置、セリフを言う方向など)はあるし、どんな人物なのかを深めていく必要はあるけれど、役作りは無理にしなくていいと思う。私はけいたろうさんそのものがジャンだと思っているし、そんなジャンが大好きだから。ジャンの魅力は、けいたろうさんの魅力」

けいたろうさんは、「僕もなおさんの明石さんは、そのまま明石さんだなと思っています」と言ってくれました。私は、ジャンと明石が、けいたろうさんとなおとしてそのまま表現していけることを感じて、とても嬉しかったです。

ジャンさんの脚本には、赤いボールペンでたくさんの書き込みがしてありました。お父さんの演技指導、みんなとの練習ででたアイデアなど書き込まれています。そして、平日の日中の練習で教えてもらったことを私に伝えるために、所々ページの角が折られてそこには『なおさんへ』というメモがありました。その脚本は、ジャンがお父さんの教えてくれるあるべき演技を大切にし、そこから自分の演技を積み上げていっていることを示すものでした。けいたろうさんが、演劇に真剣に向き合い、ジャンと真剣に向き合っているから、こんなにも魅力的なのだと思いました。

ジャンは、心のふるさとを探していた、とセリフで言います。ジャンもまた、生きにくさを抱えてきました。けいたろうさんは、どこまでもまじめで誠実な生き方を持っていて、ジャンと同じうようにふるさと(優しく生きることができる世界)を求めてきたのだと思いました。ジャンは、やっぱりけいたろうさんそのものです。

なぞなぞの攻防で本気で遊び、そして芸術を愛し、求めるものがある、その点でジャンと明石は意気投合します。明石が前に進めたのは、ジャン青年がいたからです。ジャンのどこにいても誰といても変わらない誠実さは、明石に大切なものを気付かせてくれます。ジャンが信頼してくれるのならば、それにふさわしい人としてあろう、そう思わせてくれました。

ジャンとの練習は楽しかったです。はじめて演劇をするけいたろうさんは、まずセリフを覚えて、演出を覚えて、と形を作ることが大変だったと思います。けれど、ホール入りの少し前にになると(時期は正確ではないのですが)、演じるのではなく、けいたろうさん自身がジャンそのものとなっていることに気づきました。

けいたろうさんの、ちょっとしたセリフの言い回しや、その時の手の振りなどが、迷いなく、自然に、ジャンであればこう表現するだろうという確信に満ちて、演技をしているのを感じました。

「ここはジャンはこう思っているからこう動くんです」

「僕(ジャン)はこの時、こう考えています」

ジャンは、練習のときにこんな風に話してくれます。明石も、同じように、何を考えているかを話しました。セリフにはない、ジャンと明石の心の動きを、私たちは共有しました。通し練習が続く中、朝練と夜の練習を続けて、疲れが出ないかと心配でした。でも、仕事で平日の日中できない分、朝と夜に練習をしたい、とも思いました。

そのことを言うと、「僕も、15分でも、もしできるなら練習がしたいです」とけいたろうさんは言いました。ジャンと明石は、同じ気持ちでいるのだと知って、心強かったです。

なぞなぞの攻防、時計の鑑定のジェスチャー、3つの機械の鑑定、温暖化を説明する掛け合い、明石を励ますジャン。『ジャーニー』に乗せたレオナルドの機械たちの紹介。アカリが戻ってきてくれたとき一緒に喜ぶシーン。どれも大切なシーンです。

朝練で、劇の頭から、2人のシーンをひと通り練習したこともあります。朝起きたばかりでなぞなぞの掛け合いは、テンションを上げないとね、と言って笑いました。2人とも眼鏡をかけているから、ところどころで、眼鏡を触るしぐさを揃えて、自分たちの中での定番ネタとして楽しみました。

恐竜のシーンでは、明石は思わずジャンの背中に隠れます。『ジャーニー』のジェスチャーも、2人で作りました。私は、このシーンは、3つの機械を作った時のレオナルドの誇らしく、未来への強い願いに満ちた気持ちを、表情や動きで表現したいといいました。ギターの演奏が始まったら、堂々と歩きだし、機械を紹介する。

水晶器は高く掲げて(2人のイメージはライオンキングでした)、世界中に披露する気分でした。そして、がちっと手を合わせて、「なかなか、やりますね」のポーズ。ここでは、後ろでギターを弾くレオナルド(なおとさん)へのなかなかやりますね、の気持ちを込めています。

練習をした時間の分だけ、ジャンとのコンビネーションは良くなり、お互いの気持ちも理解し合うことができました。1人より2人で一緒にいる(演じる)時の方がより明石らしさが出ると感じました。

ジャンの強さと優しさは、アカリを失って憔悴する明石を元気づけるシーンでも感じます。ジャンは、目の前にいる大切な人のために、必死で元気づける心使いをします。

ジャンも、アカリが去ってしまった悲しさがあったはずなのに、明石のために、なぞなぞを出します。アカリが帰ってきたときも、ジャンは明石先生がやる気に満ちたことを誰よりも喜んでくれます。

ジャンのような誠実さと、周りの人を大切にする生き方を、明石はあらためて尊いものとして感じます。ジャンとの練習を重ねて、私はジャン・けいたろうさんの生き方をたくさん感じることができてました。

ジャンのように、どこまでも優しく誠実に生きたいです。演技だけれど、演技ではありませんでした。ジャンを見るとき、けいたろうさんの心を見ました。ジャンの優しさやユーモアに支えられるとき、けいたろうさんに支えられていました。ジャン、けいたろうさんと演じることができて、本当に嬉しかったです。

バディを組んでみんなでステップアップして磨いていったダンス。バンドの音。あゆちゃんのなのはなの心を伝えるボーカル。魂の宿った小道具、大道具たち。豊かできらびやかな世界を表現する照明。そして役者たち。たくさんの人の力で作り上げた私たちの世界は、2019年12月7日、660人の仲間へと届けられます。

本番の日、私はこれだけ多くの仲間と一緒に、ひとつの思いを届けられると思うと、これから生きる道が希望に満ちていると思いました。優しい社会を作る道のりは簡単ではなくても、そこに挑戦していく未来には仲間がいます。

「どんな大きな困難を前にしても、希望を持つことができる人たちがいる」

アカリの言葉そのものの思いが、あります。

幕が上がり、曲の始まりのキーボードが聴こえダンサーの姿が見えたと同時に、客席から拍手が起こります。待っていました、そんな喜びの感情がステージに伝わりました。ここは、ホームグラウンドであり、私たちの表現を待ってくれている人がいま目の前にたくさんいるのだ、と思いました。もう、これは全力で伝え、そして伝えられる喜びを味わい尽くす4時間なのだ、と思いました。

まえちゃんが、ピンマイク三箇条を提案してくれました。ピンマイクを大切に、正しく扱うためのものなのですが、その一つに、『仲間のセリフは自分のセリフ、自分のセリフは仲間のセリフ』という文言がありました。

まえちゃんは、ピンマイクの電波を飛ばすのは、祈りなんだと話してくれました。自信がなかったり、自分の音(声)を聴いてほしくないなと弱気になると、マイクの電波はなぜかうまく飛びません。オカルト話のようだけれど、それは本当のことなんだ、とまえちゃんは言いました。

私は、それはステージでの表現のすべてにつながると思いました。どうか私たちの思いが伝わりますようにという祈りを込めて、そして堂々と自信をもって強い気持ちで表現しました。仲間の演奏、ダンス、演劇、すべてを乗せて、客席に届けたかったです。

私は、自分のセリフがない時も、袖にいるときも、ダンスのときも、みんなのセリフや踊りや声が電波に乗って、伝わりますようにと祈りました。

ジャンと一緒に袖から出るときは、お互いのピンマイクのスイッチがオンになっているかを、無言でジェスチャーのみで確認しました。電源とともに、次のシーンへ込めた思いも確かめているようでした。ジャンと明石は、名コンビだ、だから大丈夫と思いました。

本番を控えたステージ上で、最後になぞなぞシーンを小声で練習しているとき、私はセリフを一つ飛ばしてしまいました。ジャンは「大丈夫ですよ」と言いました。私も、そう思いました。

ジャンと明石は、お互いのセリフも頭に入っていました。だから、絶対にフォローしあえるという信頼感がありました。「ジャンと明石は、2人でひとつの役だね」私はそう思って2人のシーンを演じました。

ガーガーという、精霊キョウコの嘆きから非日常の世界が始まります。レオナルドが作った機械の精霊として、レオナルドと精霊3人が現代に蘇る、そんな始まりです。

私は、キョウコを演じるやよいちゃんの役が、大人っぽさと純粋さと、真剣さを持ち合わせてとても魅力的な女性だと感じます。やよいちゃんがこの新しい役を、どう演じるかをずっと突き詰めていました。

やよいちゃんの表情や立ち姿、声のトーン、それがどれもが28歳のお金持ちのコレクターとして人間界に下りたキョウコさんそのものでした。

ジャンさんとのデートの美術館デートの場面は、キョウコが持ち続ける純粋な思い、求める気持ちを分かってくれる人との出会いに心を通わせる素敵なシーンです。そして一緒に練習をした恐竜に乗るシーン。これまたやよいちゃんが演じたことのない、ユーモアあふれるシーンです。やよいちゃんは、このシーンをどうしたら面白くできるか、自分のからを破れるかと、全力で向かっていました。自分にこだわらず、なのはなのステージの中で自分がどう演じることでプラスになるのかという思いの強さに、やよいちゃんの演技に向き合う姿勢を教えてもらいました。

精霊と明石の出会い。ジャンの登場。そして、レオナルドの時代が並行して進みます。

アカリが卵を割るシーンは、お客さんと一緒に息をのみました。いったい、どんな展開になるのか、卵割りの衝撃は大きかったです。ジャンとのなぞなぞの攻防は、お客さんも巻き込んで、楽しめるシーンになりました。660人もなぞなぞを出す相手がいると、自然と問題を出す演技は乗っていきます。役者が踊る『ワットドゥーユーミーン』は、舞台を回す主要役者の顔見せです。わくわくする世界を、私たちがご案内します、そんな気持ちで踊りました。

レオナルドの少年時代は、りなちゃんが人としての誇りだけはいつも高く持って生きること、そのなのはなの思いを、全身で伝えます。りなちゃんがステージの真ん中で、スポットライトを浴びできらきらした表情でセリフを言う姿に、私たちの思いが解き放たれていくようでした。

前半には、卒業生のりかちゃんやのんちゃんが振付をしてくれた曲、アンサンブル、ビッグバンド演奏。みんなで作り上げてきた曲と劇で、物語は進みます。どの曲にも、どのシーンにも、みんなが諦めない気持ちで作り上げたその思いがあります。

私明石は、レオナルドと最後のシーンまで出会うことはないのですが、物語を通じでたくさんの対話をしていると感じました。明石は、精霊3人の心の痛みに触れて、ダ・ヴィンチ・クライシスの謎に本気で向き合うようになります。みほちゃん演じるツバサとのシーンがひとつの転換点でした。みほちゃんの演技も、やよいちゃんとの練習でこの物語のひとつの山場となるほど、心を動かすシーンになりました。

初めての演技で、動きや表情の作り方が難しかったと思います。けれど、みほちゃんは諦めずに練習に向かいました。食事の席で、何度も「ネバーギブアップで」と言うみほちゃんの言葉を聞きました。その言葉通り、諦めない姿勢を貫き、やよいちゃんと二人三脚でツバサの役をみほちゃん自身の心をまっすぐに伝える精霊へと作り上げました。

けいたろうさんのジャンと同じように、演じるのではなくみほちゃん自身の思いをストレートに伝えるツバサになりました。ある日仕事から帰り体育館に行くと、やよいちゃんがとても嬉しそうな笑顔で、みほちゃんの演技のことを伝えてくれたことが心に残っています。

「今日、ツバサの演技をお父さんに見てもらって、すごく良いと褒めてもらったんだ!」

やいちゃんは、そう報告してくれました。私もとても嬉しかったです。できるまでやる、その気持ちは、実るのだと思いました。ツバサとなったみほちゃんの演技には、いつも涙が出そうになります。みほちゃんであるツバサとのシーンがあったから、明石は本気でダ・ヴィンチ・クライシスに向き合う気持ちになりました。

明石は、レオナルドが何を考えていたのか、作品に答えを求めます。『最後の晩餐』『モナリザ』『サルバトール・ムンディ』、レオナルドが残したヒントがいくつもあります。そして、レオナルドがモラルの崩壊と、温暖化、地球が人と同じように生きているのだと気づくとき、明石もまたレオナルドの願いを感じ取って大切なことに気づきます。

レオナルドと同じ景色を見て、レオナルドの魂を感じて、明石は謎ときの答えに近づいていきます。そんな風に、シーンを追うごとに対話をしていく展開でした。明石とジャンは、お客さんと一緒に、レオナルドの作品を通して、思いを受け取ります。

物語の終盤、温暖化するとわかっていて誰も本気で動かない人間への思いをあふれさせたアカリが『スカイスクレーパー』を踊ります。

私は、明石の心に刻むべく、この踊りを上手の袖から見つめます。アカリの魂を見つめます。嘆き、もうどうなってもいいと投げやりになりそうな状況であっても、アカリの踊りは力強く希望にあふれています。それが、アカリの魂なのだと思いました。

悲観して、嘆いて、諦めることは簡単です。でも、アカリはそうは生きません。アカリは、たとえ一滴の希望であっても、それを信じて貫きます。アカリの正義感と美しさ、どこまでものびのびと生きる魂そのものを表現するこの曲は、私たちがどう生きるか、私たちの魂はこうありたい、と願うような曲です。 絶望しそうな局面であっても、て下を向くことなく、美しく、誇りを持ち、力強く生きているアカリの姿を明石は焼き付けて次のシーンへ向かいます。

戻ってきてくれたアカリ、そしてジャン、精霊たちの応援を力に、自分の人生の役割を確かに定めた明石は、もう迷いません。「誰が本気で動くものか」と言っていた明石は、変わります。

「世界が動くまで、全力で訴えていくよ」

誰も本気で動かないのなら、動くまでやめなければいいのです。そう宣言できる心の強さを、明石は持つことができました。それはきっと、仲間の存在があるからです。

学会のシーンは、お父さんが北海道の学会に出た時のことを思って演じています。お父さんの発表を見たわけではないのですが、想像をしました。

なのはなファミリーという、これまで前例のないことを実行し、そしてそれを社会の共通のシステムとして広げていこうとするお父さんのように、明石は今の社会の仕組みの中でなにを変えていかなければならないのか、そのためになにを実行していくのかを、広めるために演壇に立ちます。

このシーンは、2ページに渡る長セリフなのですが、観衆役で全員がステージにいてくれます。そして、明石のセリフを受けて、ポイントポイントで次々とポーズをとっていきます。みんなの切り替わるポージングに、セリフのテンポをあわせました。何よりも、みんなでこの発表を伝えているのだということが心強かったです。

明石1人で、スポットライトを浴びて演説をしているわけではないのです。

みんなが動くタイミングをセリフの単語で決めているから間違えられないというプレッシャーは少々あったけれど、明石になり、レオナルドのことを思った時、覚えることに難しさはなくなりました。

明石の気持ちとして、モラルを取り戻すためには、まずすぐそばにいる家族や、仲間への優しい言葉かけ、誠実な向かい方こそ、始まりなのだと言います。いま目の前の人のために正義を持ち、優しくあろうとしたとき、それは社会を変えていく力になります。

競争や足の引っ張り合いに汲々とするのではなく、一緒に喜びや困難に向かって生きていける優しさがある世界を思って、そのために1人ひとりが自分にできることを広げていったとき、それは大きな変化をもたらす歯車のひとつになれるのです。そう思うと、自分が生きている意味をはっきりと感じることができます。

あゆちゃんが書いてくれた曲の解釈に、人が生きるべき場所、戻るべき場所(ふるさと)がないのならば、私たちが作っていく、というものがありました。演説をしながら、私は新しく作る心のふるさとを思い浮かべました。ないのならば、作る。すぐそばには、諦めない仲間がいるから、大丈夫。そう強く思いました。

ラストの曲『シャンデリア』で描いた世界は、アカリの魂が自由に舞うことができる、みんなで作る美しいふるさとです。厳しい道かもしれないけれど、それは作ることができる世界だと信じて、そしてみんなでアカリ(れいこちゃん)を包むように、踊りました。

幕が下りて、最後はアンコールの『ディス・イズ・ミー』。これが私たちです、いまのメンバーで表現できるものをすべて見てもらいました、私たちの生き方を見てもらいました。そして、大きな拍手が起きます。伝えられたことがうれしかったです。会場がひとつになって、同じ未来に向かっていくことがうれしかったです。

コンサートが過ぎた今、ジャンと明石のことを思います。きっと、ジャンと明石は世界中を旅して、遊び心をもって相変わらずなぞなぞを出し合い、お互いに勇気づけあい、助け合いながら、ダヴィンチの意思を、明石とジャンの意志を発信していることと思います。ジャンと明石の旅は始まったばかりです。私も自分の生き方を通して、伝え続けていきます。世界が動き出すまで、何度でも。

●感想文集 目次●

「私が生きる意味」 れいこ

「ジャンと私」 けいたろう

「一筋の光へ駆ける」 やよい

「自分の果たすべき役割」 みほ

「私たちの生きる道」 さやね

「埋もれることが美しい」 りな

「世界が動き出すまで~明石小二郎の人生を生きて~」 なお